水凝胶由于其高保水性、良好的生物相容性等特征已被广泛的用于模拟在体细胞微环境,在生物医学工程等领域具有重要应用价值。随着微纳工程技术的发展,载细胞微凝胶受到越来越多的关注,可以作为构建模块体外模拟部分组织结构或血管网络等,用于药物筛选、临床及再生医学等。现有多种制备载细胞微凝胶的方法,如铸模法、 微流控技术、光刻图案法及3D/4D生物打印技术等。然而,这些方法均存在一定程度的不足,例如,铸模法中水凝胶的成型受模型结构的影响较大,且制备的水凝胶容易粘在模具表面难以剥离;微流控平台虽然可以根据其微通道和复杂的系统来精确调控细胞培养条件,但是需要借助外部设备或平台(如泵和清洁室)的支持,难以实现高通量;虽然3D/4D生物打印具备高速度、高精度和高通量等优势,但它对可打印水凝胶的粘度及交联条件等有严格的要求。因此,高通量、模块化、通用及便携的制备载细胞微凝胶技术的开发仍迫在眉睫。

自然界经过数亿年的进化和自然选择,已演变出应对各种环境挑战的独特形貌结构和特殊功能,尤其是在液滴的捕捉及操控等方面。比如蜘蛛丝可以从潮湿的空气中捕捉并悬挂水滴,具有定向输水特性;仙人掌的硬刺可以从空气中收集液滴以抵抗干旱;蒲公英的种子可以通过其柔性绒毛的弯曲变形抓取液滴等。

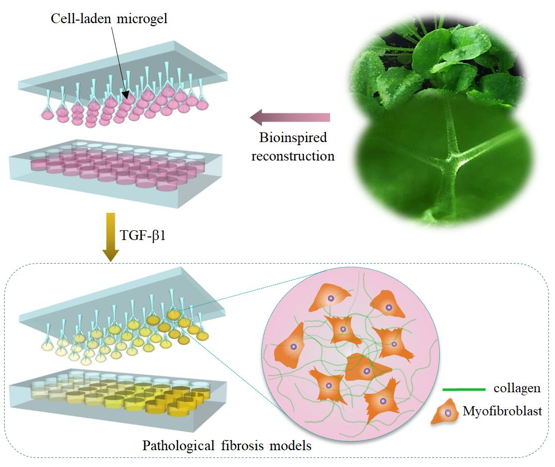

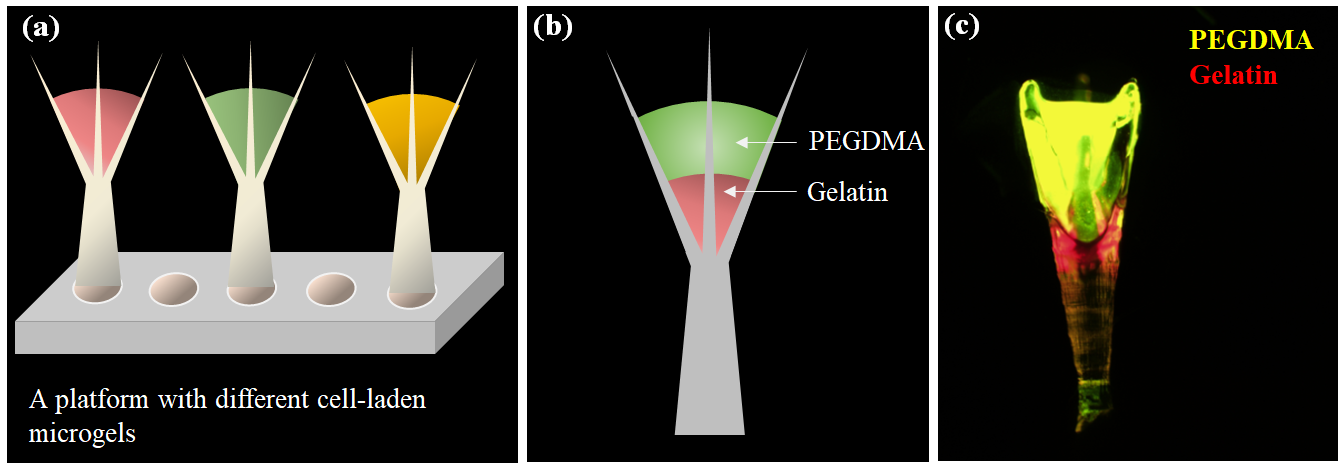

近日, BEBC研究人员联合河南中医药大学呼吸协同创新中心李建生教授团队,从自然界中植物表面微结构操控液滴获取灵感,借助3D打印等技术,仿生重构抓手状表皮毛微结构,进一步优化该结构参数以获取最佳抓取效率。该仿生结构阵列可适用于多种交联形式的水凝胶(如光敏型、温敏型、离子交联型水凝胶等),可高通量模块化操控微凝胶液滴。将仿生微结构阵列与胶原水凝胶相结合,作者于体外构建了不同程度纤维化微组织模型,以用于纤维化机制及逆转等研究。该仿生微结构阵列可高通量、模块化制备多种载细胞微凝胶,为组织模型的体外构建、疾病机理、药物筛选等生物医学工程领域的研究提供有力支撑。

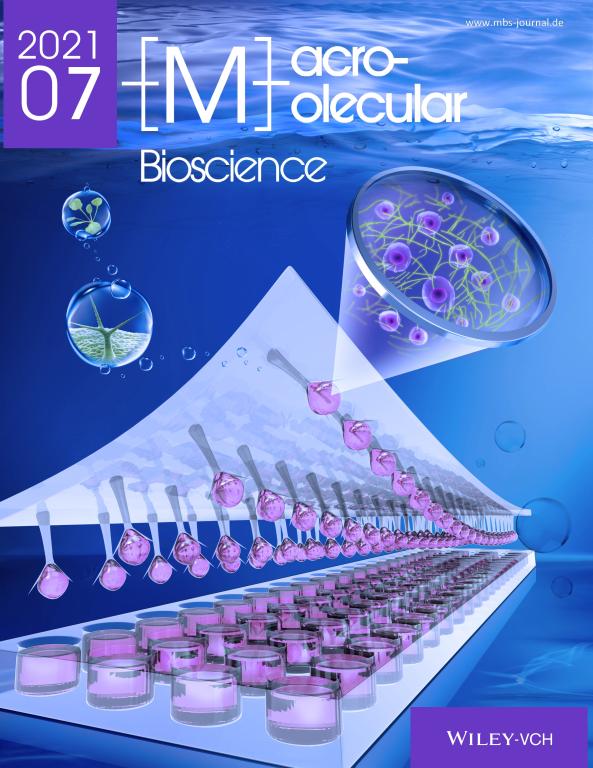

西安交通大学BEBC博士、河南中医药大学A类仲景青年学者刘含教授为本研究的第一作者,西安交通大学BEBC徐峰教授与河南中医药大学李建生教授为本文的共同通讯作者,武汉大学黄国友副教授、BEBC李墨筱博士也为本研究做出了重要贡献。相关研究以“Bioinspired Microstructure Platform for Modular Cell-Laden Microgel Fabrication”为题发表在Macromolecular Bioscience上,并被选为期刊封面。该工作得到国家自然科学基金等项目的资助。

原文链接:https://www.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/mabi.202100110